二月二回目となるお稽古はあいにくの雨模様でしたが、門を入ってすぐ目の前で白梅が咲いていました。そろそろ庭園の梅も見頃が近づいてきました。

ただ、残念なことに今年は二月中旬から庭園が大規模なメンテナンスに入っていて、日本庭園部分は全面入場禁止になっていました。茶室から見るとこの通り池の水が全て抜かれています。水がないだけで見慣れているはずの景色も随分と違って見えるものですね。

さて、この日は久しぶりに大円草の点前をお稽古しました。大円草は奥伝ですので点前の詳細は書けないのですが、とにかく時間がかかるという特徴があります。お一人の方がお稽古を終えるのに約45分、やることも多く、足も痺れます。

奥伝稽古は集中力と体力を要します。ある意味自分自身との闘いです。この日は3名の方がこの点前に挑みましたが、皆さん本当によくやってくださったと思います。

お濃茶の点前に少し慣れてきた方々は大津袋のお稽古をしました。大津袋は棗を使って行う濃茶点前です。お茶の点前では薄茶は棗(漆器)に、濃茶は茶入(陶器)に入れて用いますが、千利休居士は棗を使った濃茶点前も考案されています。

その時代の常識にとらわれることなく様々なアイデアを実践したという点で、千利休という方はとても革新的な方だったのでしょうね。

薄茶は前回に続いて絞り茶巾をしました。今週は気温の異常に高い日もありましたが、この日は冬らしい気温に戻りましたので、筒茶碗を使うにはちょうどよかったです。

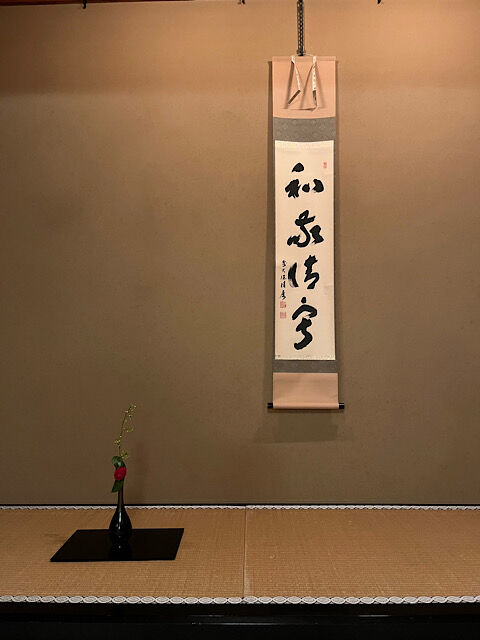

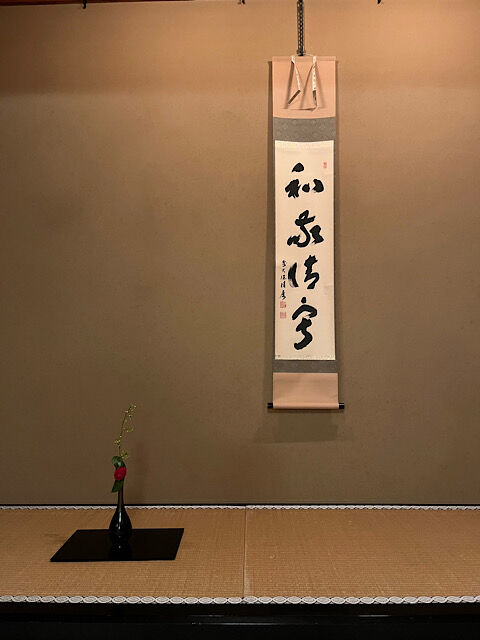

写真はこの日の床の間です。夜のお稽古の時間に「掛け軸の字は何と読みますか」とお尋ねがありました。お習字をされている方でも掛け軸の言葉が読めない、ということは割とよくあります。茶室の掛け軸の言葉は「禅語」、仏教の禅宗から来た言葉が多いのでよく使われる禅語を覚えておくと自然に読めるようになります。

ちなみにこちらの四文字は「和敬清寂」と読みます。

お天気が悪くその上庭園に入れないこともあって、この日は一日中とても静かでした。カルガモたちもどこか水のある川か池に避難しているのでしょうか。

水の無い池にアオサギが一羽いました。「池の底に残ったドジョウを食べているようです」と園長がおっしゃっていましたが、見ていると何やらぴょこぴょこ跳ねているものを突いています。カエルでしょうか。気温の高い日が続いて冬眠から目覚めた途端、アオサギに突かれているのだとしたらカエルも何と運の悪いことでしょう。

次回は28日。午後のみのお稽古の予定です。

ただ、残念なことに今年は二月中旬から庭園が大規模なメンテナンスに入っていて、日本庭園部分は全面入場禁止になっていました。茶室から見るとこの通り池の水が全て抜かれています。水がないだけで見慣れているはずの景色も随分と違って見えるものですね。

さて、この日は久しぶりに大円草の点前をお稽古しました。大円草は奥伝ですので点前の詳細は書けないのですが、とにかく時間がかかるという特徴があります。お一人の方がお稽古を終えるのに約45分、やることも多く、足も痺れます。

奥伝稽古は集中力と体力を要します。ある意味自分自身との闘いです。この日は3名の方がこの点前に挑みましたが、皆さん本当によくやってくださったと思います。

お濃茶の点前に少し慣れてきた方々は大津袋のお稽古をしました。大津袋は棗を使って行う濃茶点前です。お茶の点前では薄茶は棗(漆器)に、濃茶は茶入(陶器)に入れて用いますが、千利休居士は棗を使った濃茶点前も考案されています。

その時代の常識にとらわれることなく様々なアイデアを実践したという点で、千利休という方はとても革新的な方だったのでしょうね。

薄茶は前回に続いて絞り茶巾をしました。今週は気温の異常に高い日もありましたが、この日は冬らしい気温に戻りましたので、筒茶碗を使うにはちょうどよかったです。

写真はこの日の床の間です。夜のお稽古の時間に「掛け軸の字は何と読みますか」とお尋ねがありました。お習字をされている方でも掛け軸の言葉が読めない、ということは割とよくあります。茶室の掛け軸の言葉は「禅語」、仏教の禅宗から来た言葉が多いのでよく使われる禅語を覚えておくと自然に読めるようになります。

ちなみにこちらの四文字は「和敬清寂」と読みます。

お天気が悪くその上庭園に入れないこともあって、この日は一日中とても静かでした。カルガモたちもどこか水のある川か池に避難しているのでしょうか。

水の無い池にアオサギが一羽いました。「池の底に残ったドジョウを食べているようです」と園長がおっしゃっていましたが、見ていると何やらぴょこぴょこ跳ねているものを突いています。カエルでしょうか。気温の高い日が続いて冬眠から目覚めた途端、アオサギに突かれているのだとしたらカエルも何と運の悪いことでしょう。

次回は28日。午後のみのお稽古の予定です。